삼화사 | 두타산 삼화사 공양실 벽화

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일22-07-31 15:02 조회4,568회 댓글0건본문

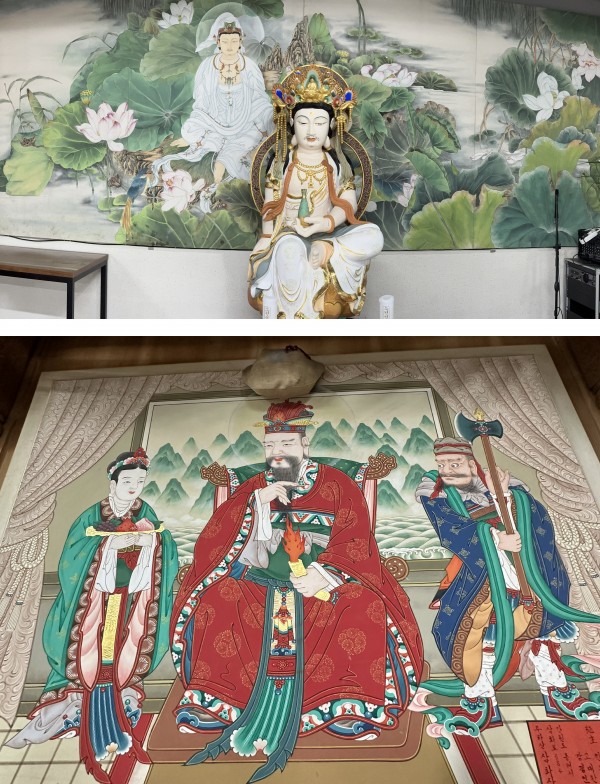

관세음보살 [ 觀世音菩薩 ]

< 사진 위 왼쪽 >

산스크리트로 아발로키테슈바라(Avalokiteśvara)이며, 중국에서 뜻으로 옮겨 광세음(光世音)·관세음(觀世音)·관자재(觀自在)·관세자재(觀世自在)·관세음자재(觀世音自在) 등으로 썼는데 줄여서 관음(觀音)이라 한다. 관세음은 구역이며 관자재는 신역인데, 산스크리트 '아바로키테슈바라', 곧 자재롭게 보는 이[觀自在者]·자재로운 관찰 등의 뜻으로 본다면 관자재가 그 뜻에 가깝다고 할 수 있다. 그러나 한국에서는 일찍부터 관세음보살로 신앙되어 왔으며 관음보살이라 약칭하였다.

그래서 《묘법연화경(妙法蓮華經)》의 관세음보살보문품(觀世音菩薩普門品)을 관음보문품(觀音普門品) 또는 관음경(觀音經)이라 일컫는다. 관세음(觀世音)은 세상의 모든 소리를 살펴본다는 뜻이며, 관자재(觀自在)는 이 세상의 모든 것을 자재롭게 관조(觀照)하여 보살핀다는 뜻이다. 결국 뜻으로 보면 관세음이나 관자재는 같으며 물론 그 원래의 이름 자체가 하나이다.

보살(bodhisattva)은 세간과 중생을 이익되게 하는 성자(聖者)이므로 이 관세음보살은 대자대비(大慈大悲)의 마음으로 중생을 구제하고 제도하는 보살이다. 그러므로 세상을 구제하는 보살[救世菩薩], 세상을 구제하는 청정한 성자[救世淨者], 중생에게 두려움 없는 마음을 베푸는 이[施無畏者], 크게 중생을 연민하는 마음으로 이익되게 하는 보살[大悲聖者]이라고도 한다. 화엄경에 의하면 관세음보살은 인도의 남쪽에 있는 보타락산(補陀落山)에 머문다고 알려져 있다. 보타락산은 팔각형의 산으로, 산에서 자라는 꽃과 흐르는 물은 빛과 향기를 낸다고 한다.

관세음보살의 형상은 머리에 보관을 쓰고 있으며 손에는 버드나무가지 또는 연꽃을 들고 있고 다른 손에는 정병을 들고 있다. 관세음보살은 단독 형상으로 조성되기도 하지만 아미타불의 협시보살로 나타나기도 하며 지장보살(地藏菩薩), 대세지보살과 함께 있기도 한다. 수월관음보살(水月觀音菩薩), 백의관음보살(白衣觀音菩薩), 십일면관음보살(十一面觀音菩薩), 천수관음보살(千手觀音菩薩) 등의 형태로 조성되는 것이 일반적이다.

조왕신(竈王神)

< 사진 가운데 >

부엌을 맡고있다는 신이다.

조신·조왕각시·조왕대신·부뚜막신이라고도 한다.

사찰에서는 조왕각을 따로 지어 탱화를 안치하여 모시거나 부엌에 탱화를 걸어 놓기도 한다.

이와 달리 민간신앙의 조왕신은 부뚜막에 올려놓는 조왕중발(자그마한 그릇)로서 나타난다.

민간신앙에서의 조왕신은 전래의 가신(家神)신앙에서 비롯된 여러 가신들 중의 하나이다.

가신은 가족의 번창을 돕고 액운으로부터 보호하는 역할을 담당하는 신들이다.

가신 중에서 특히 신앙되는 대상은 성주·삼신·조왕신이 있다.

본질적으로 화신(火神)인 조왕신은 성격상 부엌의 존재가 되었고, 가신(家神)신앙에서도 처음부터 부녀자들의 전유물이었다.

부녀자들은 아궁이에 불을 때면서 나쁜 말을 하지 않아야 하고 부뚜막에 걸터앉거나 발을 디디는 것 또한 금기 사항이었으며, 항상 깨끗하게 하고 부뚜막 벽에는 제비집 모양의 대(臺)를 흙으로 붙여 만들고

그 위에 조왕중발을 올려놓는다.

주부는 매일 아침 일찍 일어나 샘에 가서 깨끗한 물을 길어다 조왕물을 중발에 떠 올리고, 가운(家運)이 일어나도록 기원하며 절을 한다.

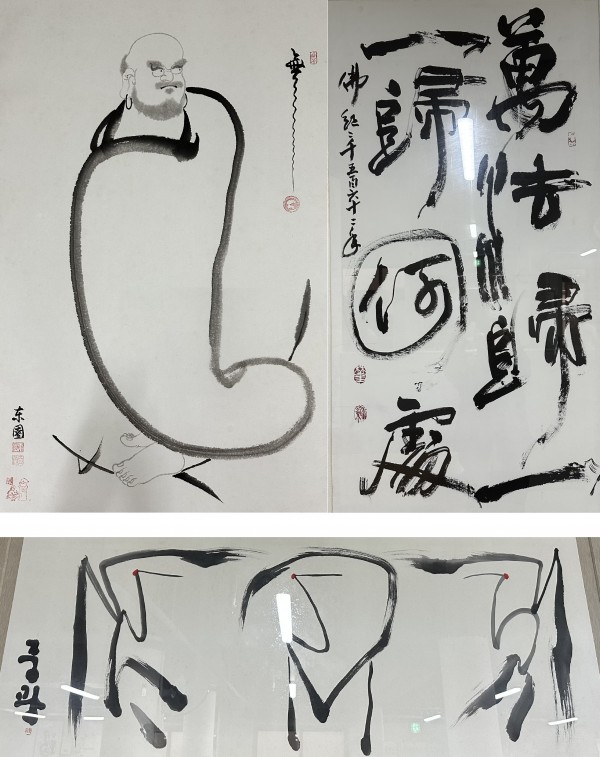

달마대사[達磨大師]

달마대사(達磨大師)는 선종(禪宗)의 시조로 널리 알려진 인물로, 인도에서 중국으로 불교를 전한 승려입니다. 그의 생애는 전설적인 요소가 많아 정확한 사실을 파악하기 어렵지만, 불교사에서 매우 중요한 인물로 평가받고 있습니다.

이름: 보리달마(菩提達磨, Bodhidharma)

출생: 대략 5세기, 남인도(팔라바 왕국 출신으로 추정)

사망: 약 6세기 초

국적: 인도 출신이지만, 중국에서 활동

활동: 중국에 선종(禪宗)을 전파한 인물

주요 업적

선종(禪宗)의 시조

달마는 이론 중심의 교리보다 **직접적인 수행과 깨달음(견성성불, 見性成佛)**을 강조했습니다.

‘불립문자(不立文字), 교외별전(敎外別傳)’이라는 말로 요약되는 그의 가르침은 글이나 이론보다 마음으로 전하는 가르침을 중시합니다.

이체전신설(異體傳心說)

그는 수행과 전법을 위해 직접 제자들에게 마음을 전수하는 ‘이심전심(以心傳心)’ 방식을 사용했습니다.

대표적인 제자: 혜가(慧可) – 팔을 자르고 스승에게 법을 청한 이야기로 유명.

전 설

1. 9년 면벽수행(面壁修行) 전설

달마대사가 중국에 와서 소림사에 들어가, 아무 말 없이 바위 벽을 향해 9년간 명상에만 집중했다는 이야기입니다.

그가 수행한 곳은 오늘날 **‘달마굴(達磨窟)’**로 알려져 있습니다.

9년 동안 한 자리에서 명상한 결과, 그의 그림자가 바위에 새겨졌다는 전설이 있습니다.

이로 인해 달마는 인내, 집중, 각성의 상징이 되었어요.

의미: 선종의 “견성성불(見性成佛)” — 자신의 본성을 깨달아 부처가 되는 길은 오직 수행을 통해 가능하다는 메시지를 담고 있습니다.

2. 혜가의 팔 자르기

달마의 제자가 되고 싶었던 **혜가(慧可)**는 눈밭에서 며칠을 기다리며 가르침을 청했지만, 달마는 말이 없었습니다.

끝내 결심한 혜가는 자신의 왼쪽 팔을 잘라 바쳤고, 달마는 그제야 그를 제자로 받아들였다는 이야기.

의미: 수행자의 강한 결단력과 간절함을 상징.

선종의 직심정수(直心正受), 즉 진심으로 참된 법을 구해야 깨달음을 얻는다는 가르침을 보여줍니다.

3. 달마는 죽지 않았다 (靴中歸西 전설)

달마가 죽은 후, 그의 관을 들고 가던 사람들이 그를 서쪽으로 걸어가는 모습을 목격합니다. 놀라서 관을 열어보니 시신은 없고, 한 짝 신발만 남아 있었다고 합니다.

이 때문에 사람들은 달마가 죽은 것이 아니라 서역(인도)으로 다시 돌아갔다고 믿게 됩니다.

의미: 달마의 불사의 상징이자, 선종의 무상(無常) 사상을 드러냄.

깨달음은 육신에 있지 않다는 선종의 교리와 연결됩니다.

4. 소림무술의 창시자 전설

달마대사가 소림사에 머무는 동안, 수행에 지친 스님들을 위해 체력 단련을 위한 무술과 운동법을 가르쳤다고 전해집니다.

이 운동법이 훗날 **소림권법(少林拳法)**의 기원이 되었다는 설.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.